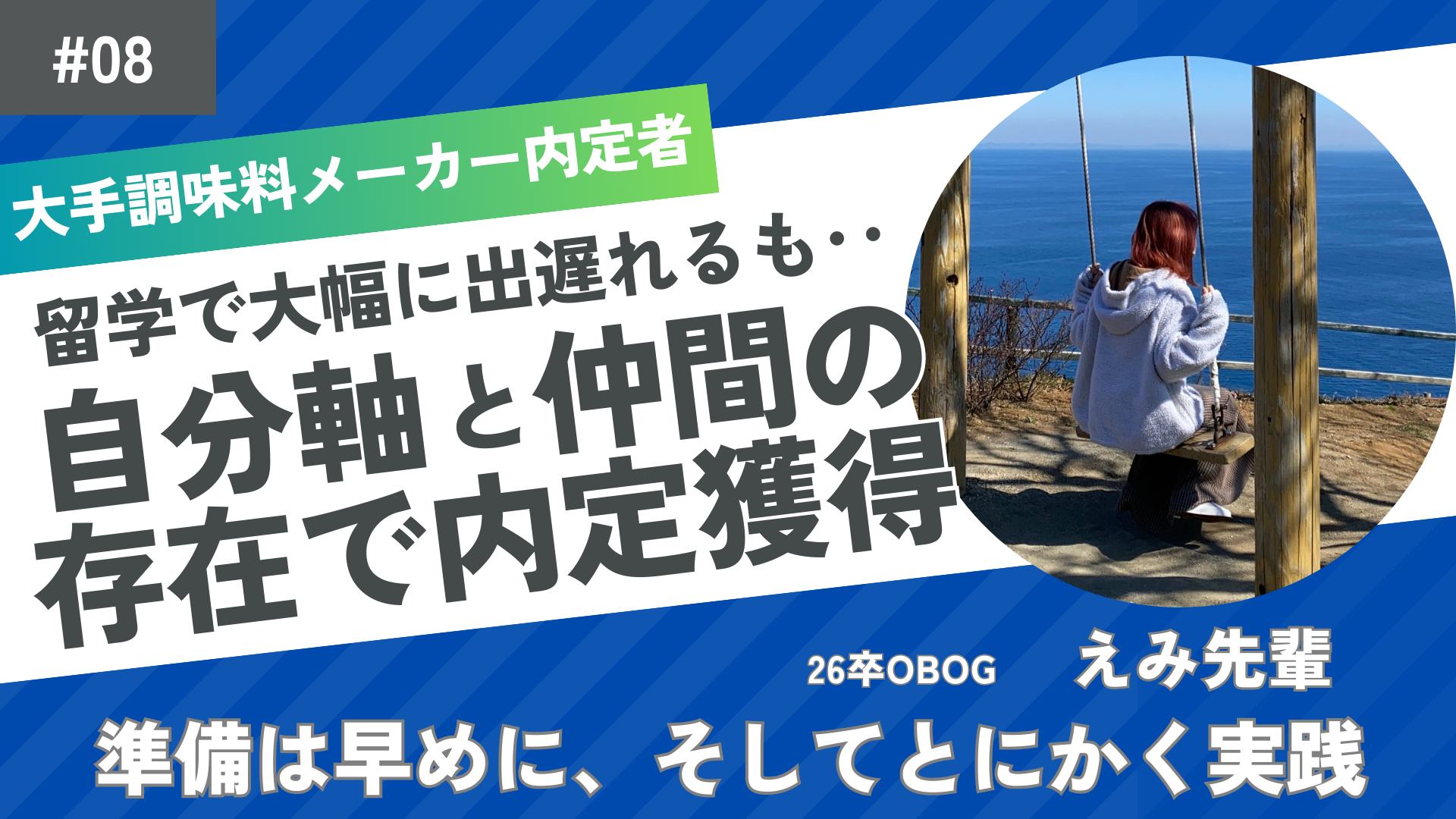

大手調味料メーカー内定者(2026年卒業見込み)

先輩プロフィール

・えみ先輩

・大阪大学(26卒)

・2026年4月大手調味料メーカー入社予定(職種:総合職 事務系)

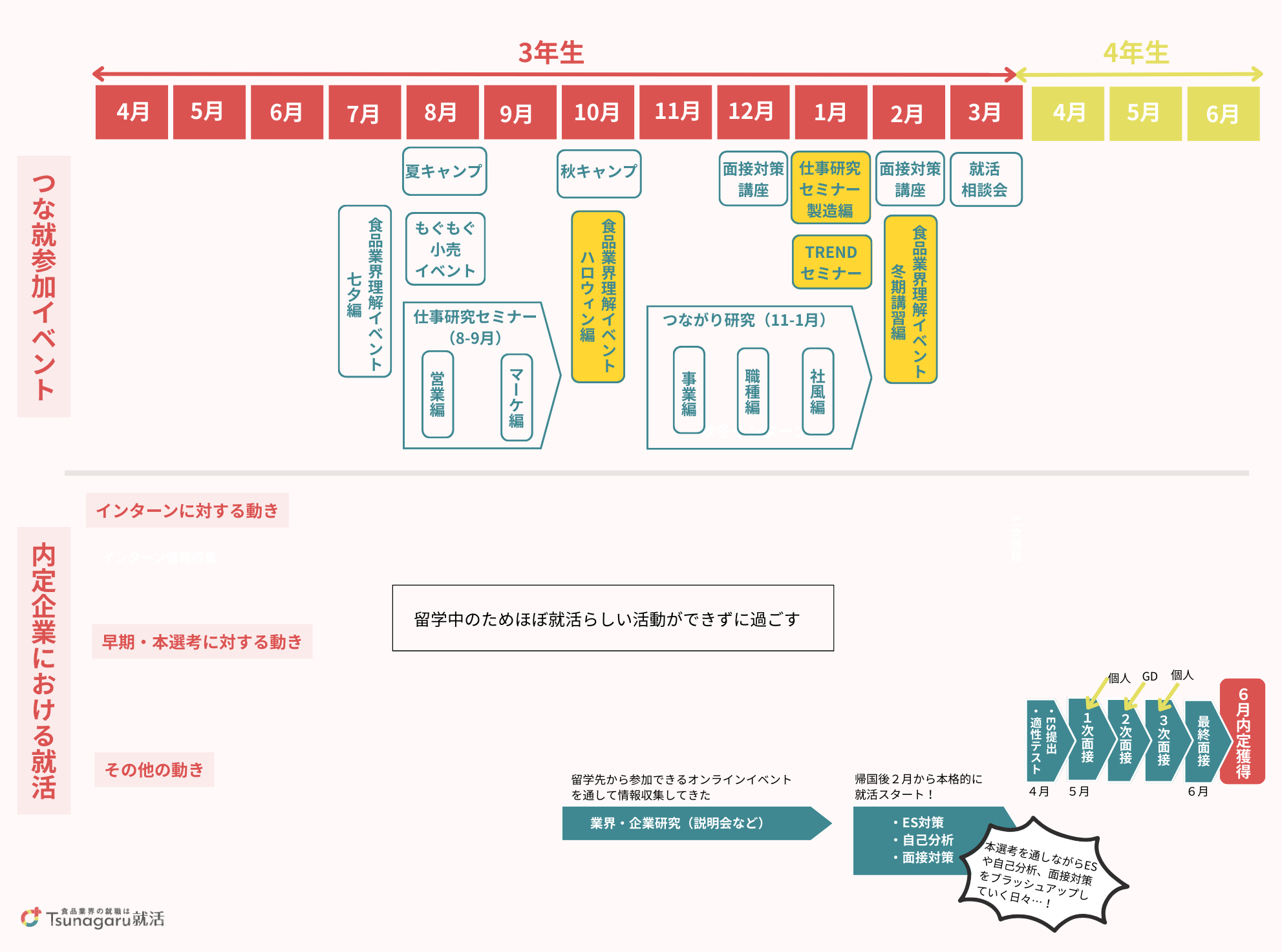

就活のスケジュール

※黄色に塗られたイベントはえみ先輩が実際に参加したつな就企画です

就活中の悩み、乗り越え方

就活で苦労したことは、大きく分けて2つあります。

1つ目は、企業研究にかける時間の使い方です。私の場合、ひとつの企業を深く研究しすぎて時間が足りなくなってしまい、本選考が迫っている中で、何社も並行して進めていくことが本当に大変でした。ESや面接対策が疎かになってしまい、そのせいで選考に落ちてしまうこともありました。

2つ目は、精神的なプレッシャーです。私は留学していた関係で、周囲に比べて就活を始めるタイミングが遅く、本格的に取り組んだのは本選考目前の時期でした。帰国後、周りの友人知人が次々と内定をもらっている状況で、自分だけ取り残されているような孤独感を感じていました。特に、対策不足でESで落ち続けていた時期は、精神的に本当に辛かったです。

これらの困難を乗り越えるために、まず企業研究に関しては、有名企業を無作為に受けるのではなく、「自分に合う企業」に絞ることから始めました。企業の口コミ情報などを参考に、「この会社の社風は自分と合わない」と感じたら、潔く選択肢から外すようにしたんです。そうやって自分の軸を中心に企業を絞りこみ、選んだ会社を重点的に深く研究することで効率が格段に上がりました。

精神的な面では、先に内定をもらっていた友人たちに助けを求めました。彼らに内定者目線でESを添削してもらったり、「こういう質問は聞かれるよ」といった面接対策のアドバイスをもらったりして、実践に活かしました。既に就活を終えた友人たちの経験はリアルで非常に参考になったのと、自分1人では気づけない客観的な視点を取り入れることが、本当に大きな支えになりました。

就活で嬉しかったこと、楽しかったこと

就活中に嬉しかったのは、仲間と一緒に支え合い、色々な事を共感しあえた経験です。就活のスタートが出遅れたのは私以外にもいて、同じ時期に同じような悩みや苦労を抱えていた仲間とは、アドバイスをし合ったり、愚痴を言い合ったりして辛い時期を乗り越えていきました。選考に通過した時や内定が出た時には一緒になってお互い喜び合うことができて仲間がいることの大切さを改めて感じました。

お互いが目指している業界が全く違っていたので、ライバル意識を持つことなく率直な意見交換ができたのが良かったです。面接練習ではその業界の知識が無い相手にも伝わる話し方をお互いに工夫したり、客観的なアドバイスをもらえたので最終選考まで仲間と伴走できたことが心強かったです。

食品業界ならではの対策

私は、大きな柱として「食」と「グローバル」という2つの軸を大事にしながら業界研究を進めました。そのため、一般的な業界研究に加えて、日本だけでなく世界の食の動向を調べるようにしていました。特に意識したのは、自分の経験と業界研究を融合させることです。留学中に体験した食文化や日々の食生活、自分が感じたことを、業界研究で得た情報とリンクさせて、ESや面接で話すようにしていました。留学先での食の体験を話すことで、他の学生にはない「自分らしさ」をアピールできたと思います。

また、留学先の国と日本の食文化の違い、調味料の違いや、現地では日本食がどのような存在で受け入れられているのかなど、現地の経験を具体的に話すことで、探究心や好奇心を評価してもらえたと感じています。ただ見聞きした情報だけでなく、自分の実体験と結びつけてアウトプットすることが、自分なりの対策になったかなと思います。

つな就の活用法

「つな就」は、主に2つの理由から活用しました。

1つ目は、食品業界に特化したイベントが他の就活サービスにはあまり見られず、食品業界の企業を複数まとめて知ることができた点です。

2つ目は、留学中でも参加できるオンライン開催という点です。食品業界に特化している、そしてオンラインでも参加できる、留学中の私にとってこの条件にマッチしたのが「つな就」だけでした。

特に印象に残っているのは、「食品業界理解イベント」です。BtoC企業ばかり見ていた私にとって、卸やインフラ業者といったBtoB企業の事業内容を知るきっかけとなり、「こんな面白い事業があるんだ!」と発見があったのが非常に記憶に残っています。説明会や座談会を通じて、直接社員の方々から話を聞くことで、企業の社風や雰囲気を知ることができ、とても有効的でした。

内定企業における選考対策、内定者から見た企業の魅力

内定した企業については、説明会やインターンに参加できなかったので、主に企業のホームページを徹底的に読み込みました。特に新卒採用ページの社員インタビューやIR情報を重点的に熟読しました。

社員インタビューからは、社員の方々の働き方や社風を理解し、IR情報からは会社の将来の方向性を把握するようにしました。これらの情報を分析することで、会社が求める人物像と自分の考えがどれだけマッチしているかを確認することができたんです。

選考対策では、企業の求める人物像に合わせて立ち居振る舞いを意識しました。グループディスカッションでは、内定先企業の雰囲気が「穏やかな社風」だと聞いていたので、ガツガツしすぎないように、みんなの意見をまとめる役割を意識しましたし、面接場面でも落ち着いたトーンで話すことを心がけていました。無理して演じる、というより自分の持ち味を活かしたまま会社の求める人物像に寄せるという感じです。

最終的に内定を決めた理由は、「食」と「グローバル」という私の大きな軸を満たしていたことですが、選考過程で社員の方々の人柄の良さに触れられたことも大きかったです。社員の皆さんはいつも雰囲気が温かくて、そしてグローバルに活躍されている方も多く、魅力を感じました。最終面接の前に、「応援しています!」と言葉をかけてもらったことも印象的で、この会社に入りたいという気持ちが強くなったことも覚えています。

内定後は既に身内感が増し、内定先企業の製品が世界中のスーパーやコンビニで愛されているのを実感すると誇らしい気持ちになります(笑)。

就活を頑張る後輩へ応援メッセージ

私の就活は本選考直前に始まり、大幅に出遅れてしまったことで、もっとこうすれば良かった、と後悔する場面が沢山ありました。しかし短い期間でも諦めることなく、努力を続けたことで今こうして成果に結びついたと思っています。なので少しでも早く就活に取り組み、諦めずに頑張り続ければ、みなさんもきっと良い結果が導き出せるはずです。

私が「しておけば良かった」と思っていたことは、インターンシップに積極的に参加することです。インターンは、企業理解だけでなく、実践としてESや面接の練習につながります。例えインターンの選考に落ちたとしても、その経験は必ず本選考で活かされるので、

「落ちてもいいからとにかくやる!」という気持ちで場数を踏むことをお勧めします。私のように本選考の1回しかチャンスがない、という状況は避けられると良いなと思います。そして遅れをとったからこそ痛感していたことは1日でも早く自己分析や業界研究を始めて、自分の方向性を絞っておくことが、後々の就活を円滑にしてくれるということです。

焦りや後悔のない就活をみなさんができるよう、心から応援しています!