ヤマサ醤油株式会の企業情報|データで見るヤマサ醤油

参加予定のイベント

企業理解1:事業内容

ヤマサ醤油の事業概要

ヤマサ醤油は、創業以来受け継ぎ育てられてきた独自の麹菌、「ヤマサ菌」から生まれる澄んだ赤色と高い香りのしょうゆ造りが特長です。

現在も高品質のしょうゆ造りを守っています。

また「昆布つゆ」「昆布ぽん酢」など各種調味料の製造・販売も行っています。

さらに、うま味成分の研究で得た核酸関連物質の知見を医薬品類の開発につなげるなど、醤油から医薬品まで広がったヤマサ醤油の活動は、

「生命産業」そのものと言えます。

POINT1:value(社会に提供している価値・存在意義)

伝統に、自由な発想と優れた技術を。新しいしょうゆの開発。

ヤマサ醤油は、伝統の技術とノウハウで、時代ごとのニーズを反映させる「しょうゆ」を開発してきました。

90年代には、まだ有機という言葉が一般的に知られていない頃、業界に先駆け、

有機栽培の丸大豆を原料とした、

おいしさと安心を併せ持つ『有機丸大豆の吟選しょうゆ』を発売。

更には原料の小麦も有機栽培とした『有機しょうゆ』を完成させました。

また、09年には、「しょうゆ」が空気に触れると酸化してしまうことに着目し、

何度注いでも中の「しょうゆ」が空気に触れず酸化を防ぐ『鮮度の一滴』を発売。

開封してからも長期間「しょうゆ」の赤い色とおいしさが楽しめる商品として

業界の話題となりました。

今では、『鮮度シリーズ』として鮮度ボトルを

200ml、300ml、450ml、600mlと幅広い容量帯で揃え、

300ml、450ml、600mlは、リサイクルPET使用の鮮度ecoボトルとして

環境にも配慮した容器で展開しています。

POINT2:core competence(特長と強み)

独創的な商品開発力

ヤマサ醤油の強みはその商品開発力にあります。

「しょうゆ」だけでなく、つゆ・たれ・ぽん酢などの商品開発においても

その開発力は如何なく発揮されてきました。

たとえば、97年に発売され現在はめんつゆのカテゴリーでもトップクラスのシェアーを

築いた『昆布つゆ』。

従来のめんつゆは、かつお節のだしを中心としたものが主流でしたが、

昆布のだしを中心にしてまろやかでコクのある味に仕上げ、めん類のつゆだけではなく、煮物や炊き込みご飯など「だし」が決め手のお料理に幅広く使えることが

お客様から支持されています。

99年に発売した『昆布ぽん酢』は、

昆布だしのおいしさと柑橘果汁がマッチした味付けぽん酢で、まろやかでコクがあり、

しかもすっきりした味わいが、鍋もの、焼魚、サラダ、餃子など幅広いメニューに

使えると人気をいただいています。

このように、

新しいコンセプトの商品を開発して提案をすることがヤマサ醤油の強みです。

POINT3:vision(未来像、方向性)

食と医の分野で「世界に広がるヤマサ」

日本の味を支えてきた「しょうゆ」

豊かなコクとうま味、芳醇な香り、明るく澄んだ色は、こうじ菌(ヤマサ菌)などの

微生物の働きによって生まれます。

このように「微生物の働きをいかす」ことは醤油造りの基本であり伝統的な

バイオテクノロジーです。

また、ヤマサ醤油はこの微生物研究の技術を生かして、

50年代に微生物の出す酵素で核酸を分解し、それをもとに「うま味調味料」を

製造することに成功し、新しい食品の開発、発展に大きく寄与しました。

このように「しょうゆ」と「うま味調味料」の技術を持つヤマサ醤油は、

長年の調味技術のノウハウをいかして各種調味料を次々と開発、

更にお客様のご要望に応える『特別注文品』の生産も確立しています。

一方、調味料の製造で始まった核酸事業は、

多数の核酸関連化合物を生産して、医薬品や試薬などとして供給しています。

今後も食と医の分野で「社会に存在価値のある企業」であり続けたいと思います。

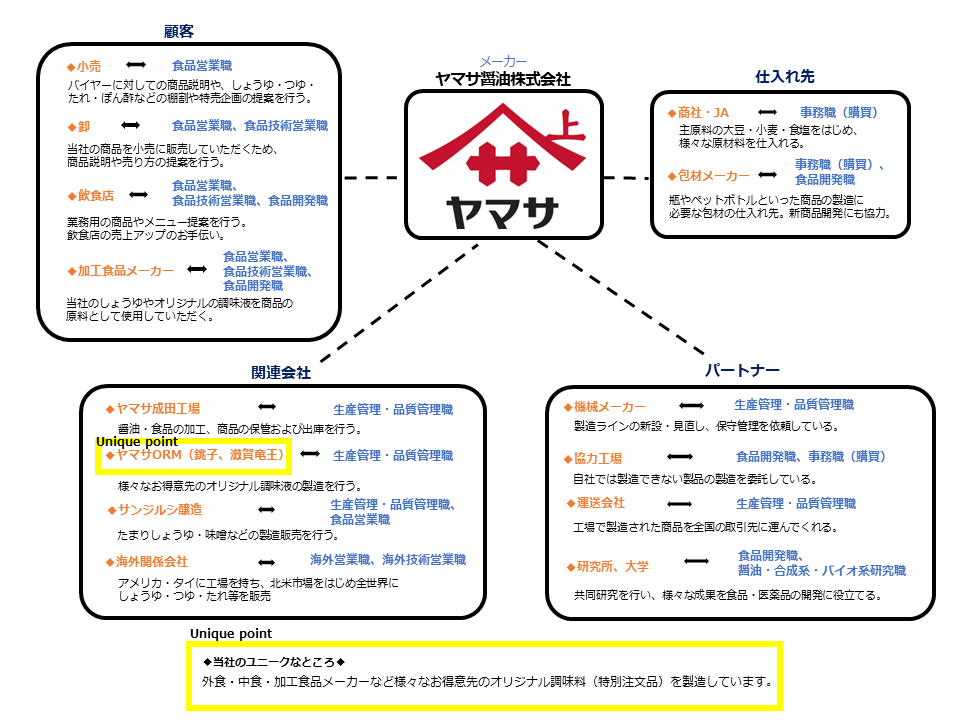

企業理解2:仕事理解(つながり図)

※実際に働くときに、どの職種がどの会社と関わるのかがわかります。

ヤマサ醤油とつながりのある企業・職種・人一覧

顧客 小売、卸、飲食店、中食・加工メーカー

仕入れ先 商社・JA、包材メーカー

関連会社 ヤマサ成田工場、ヤマサORM(銚子、滋賀竜王)、サンジルシ醸造、海外関係会社

パートナー 機械メーカー、協力工場、運送会社、研究所、大学

企業理解3:社風・風土

風土マッチング(評価編)※社内で評価される仕事ぶりや行動タイプ

- 失敗を恐れずチャレンジする

- 人を巻き込み仕事を進める

- 後輩や仲間など人を育てる

- 調和と連帯感で仕事を進める

- 改善点に気づき実行する

特に業務用の営業担当の中にはお客様のオリジナルの調味料『特別注文品』を数多く手がける部署があります。

この業務においては、まずはお客様のご要望を良く聞いて、それを正確に自社の開発部門に伝えます。

それに沿って開発部門がサンプルを作成するので、実際に試していただいてお客様の意見を伺い改良してゆきます。

このように会社の内外の関係者の意見調整行う、コミュニケーション能力が必要とされます。

また、限られた期間の中でスムーズに商談を進めるためのスピード感も大切です。

風土マッチング(求める人物像編)

◯求める人物像

◯ 自分で考えて新しいことにチャレンジする人物

◯ 周囲との協力を大切にし、つながりを意識できる人物

◯ 目標に向かって努力を惜しまず、向上心の高い人物

❌求めない人物像

✖ 周囲との関わりを大切にせず、独りよがりな人物

✖成長意欲が低く、現状に満足する人物

✖ 自身の業務を途中で投げ出すなど、責任感のない人物

ヤマサ醤油から就活生へ応援メッセージ

ヤマサをご覧いただきありがとうございます。

私たちは、日々就活に励む全ての学生の皆様を心より応援しています! 少しでもご興味のある方は、ぜひ採用HPもご覧ください。

まだまだお伝えしたいことがたくさんあります。

私たちの思いに共感していただける方にお会いできることを楽しみしています。

ヤマサ醤油の会社概要

ヤマサ醤油株式会社

(本社)〒288-0056

千葉県銚子市新生町2-10-1

ヤマサ醤油株式会の企業情報|データで見るヤマサ醤油